�y���S�Ǘ��z

�@�����~�߂ĊC�ɐ���A����˂��B

�@���������ꂾ���̊ԂɁA��X�̐��_�Ɛg�̂͐��[�Ɛ����ɂ��傫�ȃX�g���X���邱�ƂɂȂ�܂��B����ɂ̓T���ȂNJ댯��������̋��|�A����ɂ͑D���ʂ�댯���A���g��Y���A�����S���A�����Đ������Ԃ����ۂɋN����u���b�N�A�E�g����B

�@����قǎ�y�ɍs����A���͓I�Ŋ댯�Ȏ�����ɂ���ł��傤���B

�@����Ɋy���߂Ίy���ނقNjZ�p�͏�B�������ŁA�l�X�ȗ~���������߂ɍs���͈͍͂L�܂�A���̊댯���͎���ɑ����Ă����ƌ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B

�@�C�ŏd��Ȏ��̂��N�������ꍇ�A����͒��ځu���v���Ӗ����邱�Ƃ�����܂��B����ł͏�����悤�ȃ��x���̎��̂�̒��̕ω����A�C�ł͍ň��̎��ԂɌq����\�������邱�Ƃ���ɔO���ɒu���Ă����˂Ȃ�܂���B�u�����͎���ł��ǂ��B�C�ɖ���q���Ă���B�v�Ȃ�Ďv���̂͌��\�ł����A�ЂƂ��ъC�Ŏ��̂��N�������͎��������̖��E�ӔC�ł͂Ȃ��Ȃ�܂��B���s�҂�����ꍇ�͂��̐l�B���������ގ��̂ɔ��W���鋰�������܂��B���̂��N���������̂��Ȃ���҂Ƒ��̋C�����A���Ԃ̋C�����A���̎�����������̂̋C�����A�����ĎЉ�I�ӔC����B�������N�����Ă���ł͐�ɒx�߂��܂��B���Ȃ��̋��̓��ɂ���g�����͑��v�h�Ƃ������M�ɁA��̉��̍���������̂ł��傤���B

�@�����x�A�����̎���Ă���s�������������ǂ����A�������g�ɖ₢�|���Ă݂Ă��������B�o�f�B�⓯�s�҂�����̂ł���A�����B�̃X�^���X�ɂ��Ęb�������Ă݂ĉ������B���Ɏ��̂��N�������ꍇ�A�̎��ԂɂȂ��Ă��オ���Ă��Ȃ������ꍇ�A�T���ɏP��ꂽ���A�D�Ƃ̎��́A�u���b�N�A�E�g���A�}�ȊC���i�����j�̕ω�����A�ǂ�ȑΏ������܂����H�ǂ�ȑΏ����o���܂����H

�@�~�����u���o���Ȃ����s�҂ɑ��A�M���W��z�����Ƃ��ł��܂����H

�@�C��~���̓d�b�ԍ��A�m���Ă܂����H�@�@�@�@�C�̂������͂P�P�W�ԁB�o����Ȃ���P�P�X�Ԃł��B

�@�����������Ȃ��������Ă���|�C���g�A�g�ѓd�b�̓d�g������܂����H�@

�@��l�ŊC�ɓ���ꍇ�A�N���ɂ��̏ꏊ�������Ă��܂����H

�@�u�啨�Ƃ̂����Ńu���b�N�A�E�g���������B�v

�@�u�D��瀂��ꂻ���ɂȂ����B�v

�@�u���ɗ�����č����ڂɑ������B�v

�@����͕��E�`�ł͂Ȃ��A�����̔��f�~�X�ł��B���Ęb����}�~�X���A����ԈႦ��Ζ����ƂȂ�̂����˂��ł��B�ڐ�̖ڕW��C�o���Ƃ̋����̖��Ɋ�Ȃ�����n�낤�Ƃ���C�����͉���Ȃ����Ȃ��ł����A�����܂ł��ē������m�����Ȃ��̐l���ɂƂ��Ăǂꂾ���傫�ȃE�F�C�g���߂�̂��A�悭�l���Ă݂ĉ������B

�@�������ǂꂾ�����ӂ��Ă��Ă��A���Ȃ��m���Ȃ��玖�̂͋N�����Ă��܂��܂��B����͋��˂��Ɍ��炸�A�A�E�g�h�A���W���[�S�ʂɌ����邱�Ƃł����A�ǂ�ȗV�тł��A�ǂꂾ�����ӂ�z���Ă��A�P�O�O���̈��S�ۏ�͂��蓾�܂���B�������A���ݓI�Ȋ댯��\���E�c�����A�������\�́i�m���ƋZ�p�j��g�ɕt���邱�ƂŁA���̂̔������͊m���ɉ����邱�Ƃ��ł��܂��B�����������ŏK�����͂��̋~�����u���A����I�Ɏv���o�����ƂŌ���ł̎��H�Ɍq����ł��傤�B�����Ă����̃X�L���s�҂Ƌ��L���āA���߂Ĉ��S�Ǘ����ł��Ă���ƌ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�u�C�Ƃ͏�Ɍ����Ȏp���Őڂ��܂��傤�B�v

�u���S���Ő���܂��傤�v

�@���̂悤�Ȍ��t����ׂ邾���ŁA���S�Ǘ����o���Ă���悤�ȍ��o�Ɋׂ�͔̂��Ɋ댯�ł��B�C�ɑ��Ă͌����ɂȂ�A���a�ɂȂ��������ǂ��͓̂�����O�ł����A����ȑO�ɐ������m���ƋZ�p�������āA�C�Ɛڂ���悤�ɐS�|���Ă��������B�C�Ŏ���������̂́A�������m���ƋZ�p�����������������ł��B

�@�����ł͋��˂��i�f���莞�j�ɂ�������S�Ǘ��w�댯���q�x�w������Q�x�w�~�����u�x�ɂ��Čf�ڂ��܂��B�~�����u���Ɋւ��Ă͍ŐV�̃K�C�h���C���ɉ����Čf�ڂ��Ă��܂����A�l�X�Ȏ��̂��\�z����錻��ɂ����Ă͂����ɏ�����Ă��鎖���S�Đ������Ƃ͌���܂���B�e�����ӔC�������ĊC�ƌ��������A���S�Ǘ��ɓw�߂Ē��������Ǝv���܂��B

�y�댯���q�z�@�`���˂��Ƃ͊댯�ȋ��@�ł��邱�Ƃ�F������`

�@�ЂƂ��ъC�֓���Ηl�X�Ȋ댯���\�������B�ȉ��ɊC�ł̑f����E���˂��ɂ�����댯���q�������邪�A������m��ȑO�ɒm���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��A�����̐g�̂̓����Ɨ͗ʂ𐳂����c�����邱�Ƃł���B���̒����̒��łǂꂾ�����S�ȋ��˂����ł��邩�H���̊C�ʏʼn����ԋ��˂����o���邩�H�g�̂̃R���f�B�V�����̕ω��ɂ��Ă��A�����Ɠ��l�Ȃ��Ƃ�������B

�@�܂��m���Ă��������̂��A�����̑��ꂵ���̃T�C���ł���B��X���f����ŋ��˂����s���ȏ�A����̐��s���ɂ͕K���u���~�߁v�Ƃ��������I�ȍs�ׂ��s�����ƂɂȂ�B�����āi��q���邪�j���̑��~�߂����炩�̎���ʼnߓx�ɂȂ����ꍇ�A�ӎ���Q�i�_���ɂ�鎸�_�j�������N�����B���̏�ԂɊׂ�O�Ɏ����̐g�̂ɉ����N����̂��A�ǂ��������T�C�����o���̂���m�邱�Ƃ͔��ɏd�v�ł���A�C�ł̐��s���ɐg�ٕ̂̈ς������������A��ÂɑΉ��ł���͂��ł���B

�@�l���ꂼ�ꑧ�ꂵ���̃T�C���͈Ⴄ�̂ŁA�܂��͈�x����ő��~�߂����A�������ꂵ���Ɗ��������Ƃ��w�ꂵ���x�Ƃ������t�ȊO�̕���ɒu�������Ă݂�B�Ⴆ�Ή��u�����z����A�w���Ⴢ�ȂǁB���ꂪ������悤�ɂȂ�A�����̎��Ԃ⋗���A�[���Ăɂ����A���������̃T�C���ŕ��シ��悤�ɐS�|����B

�@�C�Ōo����ςގ��͂������A����I�ȃg���[�j���O����w�ɂ�����Z�p�I�ȃX�L���A�b�v�ɂ��������鎖�̂����Ȃ��Ȃ����A�����ɔ������S�͐�ɂ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�j �P�Ɛ����ƁA�o�f�B�V�X�e��

�@�X�N�[�o�_�C�r���O�̂悤�Ƀo�f�B��g��ł���A�u���b�N�A�E�g���̎��S���͊i�i�ɉ�����B�܂��A�ǂ��炩����ɊC�ʂɋ��鎖�ɂ��A�D�̉����ɖڂ������邱�Ƃ��o����B���˂��ɂ����Ă̓o�f�B��g�ގ��ōs�������������ꍇ���������A���S�ʂɂ����Ă̌��ʂ͑傫���B�܂��A�o�f�B��g�܂��Ƃ������l�Ő��邱�Ƃɂ��A�����̌��ʂ͋͂��Ȃ�������҂ł��邪�A�M�҂ɑ���v���ȑΉ��܂ł͊��҂ł��Ȃ��B

���o�f�B�A���s�ҁA���ԓ��ł̃��[�J�����[�����m�������邱�ƁB

�@�C��̂ɂ�����~���ɂ����āA����͎��ԂƂ̐킢�ƂȂ�B�ꍏ�𑈂��ɂ����āA����ł��S�O�i���X�^�C���j�͍ŏ����ɗ��߂����B�G�L�W�b�g�����ɒx�ꂽ�ꍇ�A�ǂ��������Ώ�����邩�B�C�ォ��~����v������ہA���Ԃɑ��Ăǂ̂悤�ȐM���𑗂邩�i��F�ً}���̂ݗ��r���N���X������B�[�`��Ԃ͐������C�g���g�p���j�B�����O�̑����i�̃`�F�b�N�A�u���b�N�A�E�g��T���o���^����ꍇ�̊m�F���@�i��FI'm OK�T�C���j�ȂǁB�~���Ɍ������^�C�~���O�A�C�ۂɋ~����v������^�C�~���O�ɂ��āA�v���ȑΉ����o����悤�Ɏ��O�ɘb�������K�v������B

�A�j�n�`�E�����E�g�E�V��

�@�C�ɓ���O�ɂ͒n�`�ƊC�ʏE�D�̉����Ȃǂ�K���m�F���A���Ȃ��Ƃ��G�L�W�b�g�|�C���g�̈��S�����m�ۂ�����ŊC�ɓ��邱�ƁB�����Ԃɂ킽���ċ��˂����s���ꍇ�ɂ́A�C���̈ڂ�ς��ɂ����ӂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A�g�̂���ꍇ�ɂ͈�ۂ≓��̊�ʒn�т���̃G���g���[�y�уG�L�W�b�g�͔�����悤�ɂ���B������̖ڐ��ƊC����̖ڐ��ɂ̓M���b�v�����邽�߁A���Ղɔ�э���͂��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@���ݗ��Ȃǂ̋Ǐ��I�ɑ�������ɏ���Ă��܂����ꍇ�́A����ɋt��킸�A�����ɑ��Ē��p�ɉj���ŗ��ꂩ�痎�������ĒE�o���邱�ƁB���ݗ��̕��͂P�O���O��i�傫�����̂ł͂���ȏ�j�A�����͑������̂ŕb���Q���i�����V�D�Q�����j���x�ł���A����ɋt����ĉj���͕̂s�\�ł��A��X�̂悤�ɃE�F�b�g�X�[�c�ƃt�B���𒅗p���Ă���҂ł���A���������đΏ��������قǖ��͖����B

���_�E���J�����g���������C�l�����̉������̗��ꂪ��ʂ⍪�Ȃǂ̐ɍ�p���A�������̋�������ւƕς����́B�g�����C���Ɨ₽���C�����Ԃ������ꍇ�ɁA��d�̈Ⴂ�ɂ�萶������́i����j�Ƃ�����B�Z���ԂŐ��\�����������܂�闬������邽�߁A�_�E���J�����g�������₷���C��ł̑f����͑�ϊ댯�ł���B

�����[�t�J�����g����X��ʊC��ɂāA�C���̏o���肪�������O�ʂ̉��i���[�t�M���b�v�j�Ŕ������鋭�����o���̗���B���̊����ɂ�蔭��������̂ƁA�g�Q�̑ł����݂ɂ�蔭��������̂Ƃ�����B

�@�C���̕ω��ɂ��댯�x�̏㏸�ɂ��Ă͌o���ƋZ�p�őΏ��ł��邱�Ƃ��������A�����̗v�f���d�Ȃ����ꍇ�i�C�ʏ̈������A���������ɗ�����铙�j�ɂ́A�n���҂ɂ����Ă���ÂȔ��f�����Ȃ��Ɋׂ邱�Ƃ����邽�߁A�����Ȓ��ӂ��K�v�ł���B�������͂��̍������ł͂Ȃ��A�S�Ă̎��ۂɂ����ĕ����̊댯���q�A������Q���d�Ȃ�\�������邱�Ƃ�F�����Ă����K�v������B

�@�V��Ɋւ��Ă͊C�ʏ̕ω��������Ί댯���q�ƂȂ邱�Ƃ͏��Ȃ����A�ď�ɂ͍����i�E�F�b�g�X�[�c���p�j�ɂ��E���Ǐ�ɋC��t���A�����̋���̂���ꍇ�ɂ͂����ɊC���痣��邱�ƁB

�B�j�����S��

�@���ʂɋ��˂������Ă����Ԃł͂Ȃ��Ȃ��N����Ȃ������S�������A�t���[�g���C�����┧�Ɉ����|��������A�D�̃X�N�����[�Ɋ������܂ꂽ��A�g�̂ɕt���Ă��鑕���i�Ȃǂ������̏�Q���ɗ��ނ��Ƃ͏\�����蓾��B����炪�N�����ꍇ�͗��������čS���̑Ώە���������đΏ����邱�ƁB�_�C�o�[�Y�i�C�t�ōS���̌����ƂȂ郉�C�������Ւf���邱�Ƃ���̕��@�ł��邪�A�����I�ɂ͑f����Ƃ�������ꂽ���Ԃɂ����ăi�C�t�ł̂ݐؒf�\�ȑf�ނ̐����S���Ƃ����͖̂ő��ɋN������̂ł͂Ȃ��A��������ΑΏە����������Ƃ������Ƃ�O���ɒu���Ă��������ǂ��B���̂��߂ɂ��E�F�C�g�x���g���n�߁A�g�ɕt���Ă��鑕���i�͊ȒP�ȓ���ł����ɊO���悤�ȍ\���ɂ��Ă����B

�@�f����ɂ����鐅���S���ŁA�ő�̌����ƂȂ�̂̓t���[�g���C���ł���ƍl������B���͂�������ΑD�̃X�N�����[�Ɋ�����Ղ��A���͂�������Ί┧�Ɋ|����Ղ��B���Ƃ̈������荇���ɑς��鋭�x�͂������K�v�ł��邪�A���S�ʂɂ����Ăً͋}���Ƀi�C�t���Ŕ�r�I�e�Ղɐؒf�ł���f�ނł��鎖���]�܂����B

�C�j�u���b�N�A�E�g�E�T���o

�@������A�_���ɂ�莸�_������ԁB�����ɔ����E�~������A�K�ȏ��u���{�����قƂ�ǂ̏ꍇ�Ō��ǖ����ł��邪�A�P�Ɛ����Ȃ�����Ŏ��S���̂ƂȂ�B�܂��A�u���b�N�A�E�g�̎�O�̏�Ԃ�LMC�E�ӎ������i�ʏ́F�T���o�j�ƌĂсA�g�̂̎��R��D���A�z�����N�������肷�邱�Ƃ�����B���b�ʼn��鎖������A���̂܂܃u���b�N�A�E�g���邱�Ƃ�����B

�@���E���O�܂ł̉ߓx�ȑ��~�߂�A�n�C�p�[�x���`���[�V�����͐�ɂ��Ȃ����ƁB����܂ł͉����N���邩������Ȃ����߁A��ɏ����̗]�T�������ďオ��悤�ɐS�|����B��^���Ƃ̒��w�ł̈������荇����A���ɓ���ꂽ�ꍇ�����l�ɁA��������藣���E�C���K�v�ł���B�i���̏ꍇ�̓t���[�g���C��������삯���������邱�ƂŁA���̊댯����啝�ɉ����邱�Ƃ��o����B�j

�@�n�C�p�[�x���`���[�V�����Ɋւ��Ắu�����Ō��ɂ߂�Υ���v�u�����Υ���v�Ȃǂƌf�ڂ���Ă���T�C�g�╶�������݂��邪�A���ɂ߂�܂łɎ���ǂ�����H�����܂łɎ���ǂ�����H���Ƃ�����炪�\�ł������Ƃ��Ă��A�댯�ȍs�ׂł��邱�Ƃɕς��͖����B���ɂ����Ȃ���ΐ�ɍs���Ă͂Ȃ�Ȃ����A���Ղɑ��l�Ɋ��߂Ă������Ȃ��B��X���W���[�_�C�o�[���s���n�C�p�[�x���`���[�V�����Ƃ́A�����̋�����̈�܂ň��������闝������s���ł���B

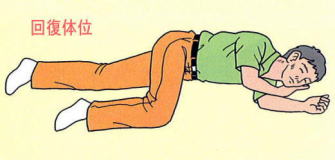

���Ώ����@

�@�u���b�N�A�E�g�͐��ʂɕ��サ�Đ���̌ċz�̊ԂɋN���邱�Ƃ��������߁A���㒆�ɑ��~�߂����E���Ɗ�������A�u���b�N�A�E�g�E�T���o�̒���i�葫��Ⴢ�A���̂ӂ���A�_����ԁj��������ꂽ�ꍇ�́A���ʂɕ��シ��Ɠ����Ƀ��J�o���[�ċz���s�����ƂŁA�u���b�N�A�E�g��h���邱�Ƃ�����B�܂��A�����u���b�N�A�E�g�ɂȂ����ۂɔx�ւ̊C���̐Z����h�����߁A�[������ۂɂ͌�����V���m�[�P�����O������A�M�������ۂɋ����ɂȂ�Ȃ��悤�ɃE�F�C�g�̃o�����X���Ɉړ�������Ƃ�����i�����邪�A������̕��@����O�҂ɂ��v���ȋ~����������܂�������Ȃ��B

�����J�o���[�ċz����z�C�����C���ɂ����A����f������Ȃ��ċz�B�傫�������J���A�Z���ԂŐV�N�ȋ�C����C�Ɏ�荞�ށB���̌��u�����~�߁A�������炢����f�����Ƃ���ōĂё傫�������J���Ĉ�C�ɋ�C���z�����ށB����𐔉�J��Ԃ��A��Ɏ��R�ċz���s���B�z�����͖ڂ̑O�ɂ���\�t�g�{�[������C�ɋz�����ނ��炢�̊��o�ōs���B

���M���̉���y�ѓM�҂̋~���ɂ����ẮA���͂̊m�ۂ����ɏd�v�ł���B�������A���㒆�A�����ł��g�̂Ɉٕς���������^����ɃE�F�C�g���O�����ƁB���̂��߂ɃE�F�C�g�x���g�̃o�b�N���͈�̓���ł����ɊO���\���Ƃ��A���o�[�x���g�����g�p���ď�Ƀo�b�N�������̈ʒu�ɂ���悤�ɂ��Ă����K�v������B������������Ό�Ő����ĉ������Ηǂ��B�t���[�g�����͂����镨���߂��ɂ�������ݕt���A�߂��ɐl������~����v������B���Ƃ̋삯�����ɂ�����C���g���Ɠ��l�ɁA�����邽�߂̃C���g�����S�|����ׂ��ł���B

���n�C�p�[�x���`���[�V�����ƃu���b�N�A�E�g�ɂ���

�@�n�C�p�[�x���`���[�V�����Ƃ͑��~�߂�����O�ɌċC�����߂��ߊ��C�i�傫�������[�ċz�j���J��Ԃ����Ƃɂ��̓��̓�_���Y�f�����������邱�Ƃ������B����Ŏ_�f�����͂���قǏオ��Ȃ��B��_���Y�f�����̑����͑��ꂵ����]�ɓ`���锻�f�ޗ��ł���A���̓�_���Y�f�������Ӑ}�I�ɉ����鎖�ɂ��A���ꂵ���̌��E�����鎞�Ԃ�x�点�邱�Ƃ��ł���B

�@����Ŏ_�f�����͑̓��̑�ӂɂ����Čo���I�ɒቺ���A������̔Z�x�������Ɣ]���댯�Ɣ��f���A���q�{�\�ɂ��]�̋@�\�������I�ɃV���b�g�_�E���i�p�\�R���ł����A�X���[�v�̏�ԁj���Ă��܂��B���ꂪ�u���b�N�A�E�g��T���o�ƌ����Ă����Ԃł���B

�@�u���b�N�A�E�g�͐����ϓ��̌��������[�i�P�O���Ȑ�j�ŋN����Ղ��A���[�ŋN����u���b�N�A�E�g�̂��Ƃ��V�����[�E�H�[�^�[�u���b�N�A�E�g�ƌĂԁB������V�����[�E�H�[�^�[�u���b�N�A�E�g�̂X�O���͐��ʓ��B��ɋN�����Ă���A�E�F�C�g���̂ĂȂ����ƂłœM������B

���������Ƀn�C�p�[�x���`���[�V�������s�����ꍇ

|

�@ |

�n�C�p�[�x���`���[�V�����ɂ���_���Y�f�����͉�����B |

|

|

|

|

�A |

���s�J�n |

|

|

|

|

�B |

�����̉e�����A�_�f�������オ��B��_���Y�f�������オ�邪�A���i���Ⴂ�̂ŁA���ꂵ���������Ȃ��B |

|

|

|

|

�C |

�����ł̓���ɂ��_�f������������������A��_���Y�f�����͏��X�ɏオ���Ă����B |

|

|

|

|

�D |

��_���Y�f�����̏㏸�ɔ������ꂵ��������A������J�n����B���̎����łɉߓx�ȑ��~�߂ƂȂ��Ă���ꍇ�����邪�A�_�f�������댯���x���܂ŒB���Ă��Ȃ���Έӎ��͑N���ł���B |

|

|

|

|

�E |

����ƂƂ��ɁA�����̉e���Ō����̎_�f�������������ቺ���Ă����B |

|

|

|

|

�F |

�����̕ω��̑傫�Ȑ��[�Ŏ_�f�������댯���x���ɒB���A�ӎ��������B |

�����̂悤�Ƀu���b�N�A�E�g�͏��S�҂ł��N���邱�Ƃ����邽�߁A���l�ɋ��˂��E�f����̊y������������ꍇ�́A���̎�̎��댯�����K���`���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A�u���b�N�A�E�g�͐����ϓ��̑傫�Ȑ��[�ŋN���邱�Ƃ��������A���s���̃{�g���t�߂ł��N���肤��B�������A�ߓx�ȑ��~�߂�����Η���ł��N���邽�߁A�P�����ɂ����Ă����ӂ��ׂ��_�ł���B

���u���b�N�A�E�g���N�����Ă���҂́A���̋ꂵ�����瑧���o���Ȃ��畂�サ�Ă���ꍇ�������Ƃ���Ă���B�܂��A�t�B���L�b�N�����Ȃ��琳��ɕ��サ�Ă���悤�ł��ӎ��������N�����Ă���ꍇ�����邽�߁A�����ł��ُ��������߂��܂ʼnj�����A���S�̊m�F���Ƃ邱�ƁB

�D�j�p�b�L���O�u���b�N�A�E�g

�@����傫���z�����݁A�x��傫���c��܂�����Ɍ��̃|���v�𗘗p���ĉߏ�ɔx��C�𑗂荞�ނ��Ƃ��p�b�L���O�i�J���p�j�Ƃ������A��������x���߂���Δx���������邾���łȂ��A�c��݉߂����x�����ǂ��������鎖�ɂ�茌�����j�Q����A�]�Ɏ_�f����������Ȃ��Ȃ�A���ʓI�Ƀu���b�N�A�E�g�������N�������ꂪ����B�p�b�L���O�u���b�N�A�E�g�͏�q����Ă����C�j�u���b�N�A�E�g�Ƃ͈Ⴂ�A�����̎_�f�������_���Y�f�����̍���Ƃ͖��W�ɋN����B���ꂵ���₻�̒���������邱�ƂȂ��}�Ɉӎ����Ȃ��Ȃ邽�߁A����ɂ����鑧�~�߂̗��K�i�^�]���╗�C��j�ɂ����Ă����ӂ��K�v�ł���B

�E�j���N��ԁi�̒��Ǘ��E�A���R�[���j

�@�z��E�ċz��n�ُ̈킪����҂͑f����Ɍ����Ă���Ƃ͂����Ȃ��B�������E�s�����E����������b����������ꍇ�́A��Ë@�ւŌ������A��t�̐f�f�̂��Ƃōs�����Ƃ�ׂ��ł���B����҂ł����Ă��A��J�~�ς␇���s���ɂ͒��ӂ��K�v�ƂȂ�B�܂��A��N�҂ɔ����҂͐S�x�@�\�i�����ϓ��j�Ɉُ���������Ղ��A���ꂾ���Ńn�C���X�N�O���[�v�ɓ��邱�Ƃ����o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�̒��s�ǎ��͂������A��������^���s���ȎҁA���A�a�A�얞�A�i���҂ɂ����l�̂��Ƃ�������B

�@�����O�̃A���R�[���ێ�͘_�O�ł���B�A���R�[���ɂ�萳��Ȕ��f���o���Ȃ��Ȃ�A���ꂾ���Ŏ��̂̔������͊i�i�ɏオ��B�O��̐[���ɂ����ӂ��K�v�B�A���R�[���͐S���ɕ��S�������邾���łȂ��A���Ǖ��ʂ�����������댯�������邽�߁A���̔������T�C�i�X�̒ʂ�ɂ����e�����y�ڂ��B�����O�ɂ͓K�x�Ȑ����⋋��S�|���A�X�g���b�`�ȂǏ����^������������ƍs���K�v������B����ɂ��A�C�ŋN����l�X�Ȑ�����Q��g�����Ȃǂ�}����������ʂ������߂�B

�F�j���_��ԁi����̃R���g���[���j

�@���_�ʂɂ����Ă��ɓx�̕s����ْ��͐����\�͂Ɣ��f�͂����݂点�邤���ɁA�������ɂ����Ă̓u���b�N�A�E�g��T���o�̈������ɂ��Ȃ�B�����l�Ő���ꍇ�͎����̐��s�Z�p�ƌo���ł͑Ώ��ł��Ȃ��悤�ȃ|�C���g�֓��邱�Ƃ��l������B�����������ꍇ�ɂ͐�ɖ����������A��Âɏ����ɂ߂邱�ƁB���S�҂��㋉�҂̃|�C���g�Ő����ē�������̂́A���̂ɑ����댯�������ł���B

�@�܂��A���˂����O�ɂ����āA��X���댯�ȗ̈�ւƓ��������̍����́A�Ȃ̗~���ȊO�ɑ��Ȃ�Ȃ��B���܂ł��������̎���y���ނ��߂ɂ��A�K�������̗͗ʂ��킫�܂��A�P�O�O���̗͂��o����悤�ȋ��˂��͂��Ȃ��B���l�͑��l�A�����͎����B�����l��Ȃ��������́A�����l���Ηǂ��B���i�I�Ȏ������邪�A�����̗~�]�⊴��̗}�������������S�|����B

�G�j�댯����

�@�T���A�G�C�A�N���Q�A�E�~�w�r�A�I�R�[�A�J�T�S�A�E�c�{�A�N���Q�̒��ԁA�q���E�����_�R���B�댯���Ǝv���鐶���ɂ͖��łɎ���o���Ȃ����������B

���T��

�@�T���Ɋւ��Ă͐��s�|�C���g���l���A�t���[�g���g�p�����肵�đΏ����邪�A�ɘ_�������Ί댯�ȃT�������������悤�ȊC��ł͐���̂��T����B

���G�C�A�I�R�[�A�J�T�S�̒��ԁi�Ő��̋�����j

�@�G�C�̔��A�~�m�J�T�S��I�j�I�R�[�A�I�j�_���}�I�R�[���̔w�h�ɂ͓ł�����B�h�����ƌ������ɂ݂��A�S�g��ԂƂ��Ă͓f���C�A�����A�����A�ߒɂ������A�A�i�t�B���L�V�[�V���b�N�Ŏ��S���邱�Ƃ�����B�����h�����Ă���������菜���A���Ő����B�ł͔M�ŕ������邽�߁A�S�O�`�S�T���̓��ɂR�O�`�X�O���Z���A���߂Ɉ�Ë@�ւ���f���邱�ƁB

�y���̑��A���ɂ���ƌ��ʓI�Ȃ��́z

�I�j�q�g�f�A�K���K�[�A���b�p�E�j�A�V���q�Q�E�j�Ȃǂ̃E�j�̗�

�~�m�J�T�S�A�I�j�_���}�I�R�[�A�S���Y�C�A�G�C�@�Ȃǂ̓ł̂��鞙�������Ă��鋛

���E�~�w�r

�@�C�ɐ�����ނ̃E�~�w�r�͑S�ėL�łł��邪�A�����E�~�w�r�ƌĂ�鋛�̒��Ԃ͖��łł���B

�@���i�͑�l�����A�ϋɓI�ɏP���Ă��邱�Ƃ͂Ȃ����߁A����o���Ȃ��悤�ɂ���B�����������ʼn�͉��ɂ��邽�߁A�E�F�b�g�X�[�c�̏ォ�犚�ݕt���Ă��ʼn��畆�ɓ͂����邱�Ƃ͓���B���̂������̓ł̒����ʂ����Ȃ��A���܂�Ă����ŏǏo��l�͂���قǑ����Ȃ��B�Ǐ�͂R�O�`�X�O�����x�Ō���邽�߁A�Q���Ԍo���Ă��Ǐo�Ȃ���ΐS�z�͂Ȃ��B�Ƃ͌����Ő��͔��ɋ������S�������̂ŁA���܂ꂽ�珝�����㕔���y������A�ł��i��o������z���o�����肵�Ȃ���A�K����Ë@�ւ���f����B

���N���Q�i�Ő��̋�����j

�@�J�c�I�m�G�{�V�A�A���h���N���Q�A�A�}�N�T�N���Q�A�L�^�J�M�m�e�N���Q�A�A�J�N���Q�Ȃǐ���ށB

�@�ŃN���Q�ɂ͒����G�肪����A�G���ƌ������ɂ݂��A�~�~�Y���␅�A�i������j�����B�������ɂ͑S�g�̂��邳�A���тꊴ�A�ؓ����z���A�V���b�N���N�����A�q�f�A�ċz����玀�S���邱�Ƃ�����B

�@�畆�ɂ��Ă���G�����菜�����߁A����ɎC�炸�A�����Y��ɐ����B�V���b�N�̒����ꂽ��A�����Ɉ�Ë@�ւ֔�������B�n�u�N���Q�̐G��ɂ͐|��������Ǝh�E�̔j���h�����Ƃ��o���邪�A�J�c�I�m�G�{�V�̐G��ɐ|��������Ǝh�E���j�Ă��܂����ߒ��ӂ��K�v�B

���q���E�����_�R

�@�̂̑傫�����P�O�`�Q�Ocm�̐��֏�͗l�������^�R�ŁA�t�O�łƓ����_�o�ł����B���n�ɂ��ɂ݂͏��Ȃ����A�Łi�e�g���h�g�L�V���j�ɂ���Čċz�ؖ�Ⴢ��N�����A�ċz��~�Ɋׂ邱�Ƃ�����B���܂ꂽ�ꍇ�͏������㕔���y������A�ł��i��o���Ȃ����Ë@�ւ���f����B���ݍ��ނƊ댯�Ȃ̂ŁA�ł͌��ŋz���o���Ȃ��B

�H�j�D�̍q�H

�@�D�̍q�H�ł͐���Ȃ����ƁB�t���[�g���g�p���Ă��Ă��A�D�̑��c�҂��t���[�g�ɋC�t���Ƃ����ۏ�͂ǂ��ɂ��Ȃ��B�߂ޖ����ʘH���������肷��ꍇ�́A���ʂ������グ�Ē��ӂ�z��A����Ȃǖڗ����ŃA�s�[�����Ȃ���o���邾���f�����q�H���痣���悤�ɂ��邱�ƁB

�@���s���ɑD�̃X�N�����[�����������Ă����ۂɂ͑��}�ɕ��サ�A���͂̈��S���m�F���邱�ƁB�C�ʕ��㎞�ɂ͎���𗧂ĂĎ��͂ɒm�点�邱�Ƃ��L���ł���B���̏ꍇ�A�g�b�v�̐��[�����ݍ����߂��ɂ���A�����Ɍ������ĕ��シ��ƑD�̍q�H����O��邱�Ƃ������B���l�Ƀt���[�g���g�p���Ă���ꍇ�́A�t���[�g���C���𗊂�Ƀt���[�g�Ɍ������ĕ��シ��ΑD�ƐڐG����m���͉�����B

�@��ʓI�ɂ͑D�̃G���W�����͑������ꂽ�Ƃ��납��ł��`����Ă��邪�A�i���̓`�d���Ղ�j���̐�[��h�g��t�߂ȂǁA�n�`�ɂ���Ă͓ˑR�����ꍇ������̂Œ��ӂ��K�v�ł���B�܂����^�̃v���W���[�{�[�g���͂��Ȃ荂���ňړ�������ɂ̓G���W�������y�����߁A�������Ƀt�[�h�𒅗p���Ă�����A���ʂ��r��Ă���ꍇ�ɂ͂��Ȃ�ڋ߂��Ȃ���Ε������Ȃ����Ƃ������B�����ɂP���Ԉȏ�����Ă���ƁA���s�O�ɂ͊m�F�ł��Ȃ������悤�ȋ������痈���{�[�g���}�Ɍ���ē����ʉ߂��邱�Ƃ�����B���̂悤�ȃ��X�N�̂���ꏊ�ł͐���Ȃ����Ƃ������ł��邪�A���ʂɖR�����ꍇ�͎��F���̍����t���[�g�i�I�����W�F�E�t���b�O�t���j��p�ӂ��Ă����K�v������B���Ɨp�̉��F���u�C���ɐ����悤�ȕ��ł́A�g�������ł�����ΑD������̊m�F�͔��ɓ���B

�I�j����̎�舵��

�@������O�̘b�����A����̎�舵���ɂ͏\���C��t���邱�Ɓi����ł����͎̂��ۂɋN���Ă���j�B��k�ł��l�ɂ͌����Ȃ��B����ł̓S���������Ȃ��B�C���ɂ����Ă����X�g�^�u�̎�舵���ɂ͏\�����ӂ��A�\����h�����ƁB

�@�܂��A�G�L�W�b�g���ɑ����̂��g�ł��ۂł̃��X�̎�舵���ɂ�����B�r�ꂽ�C�ɂ��̂̎��R��D��ꂽ��ԂŎ���������Ƃ͔��Ɋ댯�ł���B

�y������Q�z�@�`�f����ɂ������Ȑ�����Q�ɂ��ā`

�@�j�����o�X�N�C�[�Y

�@����������肭�o���Ȃ��i���ǂ������j�܂ܐ��s���邱�Ƃɂ�萶���钆���o�̒ɂ݁E���ߕt���B���������m���ɂ����葼�ɑΏ��@�͖����B������Ɍ������̐����Ƃ�Ύ������͎���₷���Ȃ�B�@������ŕ@�o�̒ʂ��ǂ����邱�Ƃ��L���B

�̒����o���o�[�X�u���b�N

�@���㎞�Ɏ��ǂ��J�����A�����o�̋�C���c�����邱�Ƃɂ�萶���鈳�����E�ɂ݁B�f����ɂ����Ă͉䖝���ĕ��シ�邵���Ȃ��B

���X�N�C�[�Y ��� ���s���ɐ������|���邱�Ƃɂ�萶������ߕt���B

�����o�[�X�u���b�N ��� ����ɍۂ��A��C���c�����鎖�ɂ�萶���鈳���B

�A�j���@�o�X�N�C�[�Y�i�T�C�i�X�X�N�C�[�Y�j

�@���@�o�ƕ@�o�̌�ʂ��A���@�o�y�ю��͂̉��Ǔ��ɂ��Ւf����A����ɂ����s���ɃX�N�C�[�Y�������N�����B�Ǐy���ꍇ�͔��Ԃ�@�̉��Ɂu�L�����L��������v�Ƃ�����C�������鉹�������Ȃ�����s���鎖���ł��邪�A�₪�ĕ��@�o���ǁi�����j���A�͂��Ȑ��[�i�P�`�Q�����x�j�ɂ����Ă��ς�����ɂ�o�����悤�ɂȂ�B�����Ƃ��Ď��������̓���͌��ʂ������ƌ����Ă��邪�A�R�c��͂߂Ε��@�o���ɋ����I�ɋ�C�𑗂邱�Ƃ͉\�ł���B���̏ꍇ�͕@��E�݁A���ʂ̎������̂悤�Ɏ��Ɍ������ċ�C�𑗂�̂ł͂Ȃ��A�v����������Ԃ�ᰂ��Ȃ���z�Ɍ������ċ�C���������ނ悤�Ȍ`�Ŏ�����������Ə��ʂ��ł͂��邪�X�N�C�[�Y�͉��������B��������������̃��o�[�X�u���b�N���������߂ɖ����͏o���Ȃ����A���s�Ɏg���_�f�̏���ʂ�X�g���X���ʏ�Ƃ͔�ɂȂ�Ȃ����߁A�����ł̑؍ݎ��Ԃ͋ɒ[�ɐ��������B

�@�@���ׁA�A�����M�[���@���i�~�^�ǁj�A���@�o���̏ꍇ�͗v���ӁB�A���R�[���͌��ցB

�@�̕��@�o���o�[�X�u���b�N

�B�j�O�����p�

�@�����o�̃X�N�C�[�Y��o�[�X�u���b�N�A�������������������ŋN����������̑����B����ɂ�胊���p�t�������o�ɘR�o���邽�߁A������῝��ɂ݁A���o��Q�������N�����B

�C�j�ۖ����E

�@�ۖ����j���ƒ����o�ɊC�����Z�����A�����o�i�y�ѓ����j����₳��邱�Ƃŕ��t���o���i��튯����肭�@�\���Ȃ��Ȃ�A������῝�������N�����B���̏ꍇ�A�����o�ɐN�������C�����̉��ɂ�艷�߂��邱�ƂŏǏ�͉���B

���O�����pᑂ�ۖ����E�ɂ��������ɉ�]���̌�����῝������ۂɂ́A���E����܂炸�������o��������Ȃ��Ȃ邽�߁A�����ɃE�F�C�g���O���ĕ��͂����A�t���[�g���C����C�ʂ̖�����𗊂�ɗ��������ĊC�ʂ�ڎw�����ƁB���̍ہA���͂������ł��m�ۂ��邽�߂ɁA�����ł͑���f���Ȃ��悤�ɂ���B�C�ʓ��B�������������Ȃ��悤�ȏł���A�~����v������B

�D�j������

�@�����o�X�N�C�[�Y�ɂ��o���ɟ��o�t�����܂�A�ɂ݂��������N�����B�y�x�ł���Ύ��R�������邪�A�����o���Ă��y�����Ȃ��ꍇ�ɂ͈�Ë@�ււ̎�f���K�v�B

�E�j���̑��̃X�N�C�[�Y�y�у��o�[�X�u���b�N

�@�p�x�̍������̂Ƃ��āA�}�X�N�u���[���s��Ȃ����ɂ��}�X�N�X�N�C�[�Y�B�G�̗����ɔ��ǂ��₷���E�F�b�g�X�[�c�Ɣ畆�̃X�N�C�[�Y�B���Ò��̎��A���o���̏[�U�����͂̋ɐ�����X�N�C�[�Y�B���s���Ɏ��������邱�ƂŎ����ƌۖ��̊Ԃɖ����ꂽ���ł��A���̋��������鎖�ɂ��ۖ���ɂ߂�X�N�C�[�Y������B

�F�j������

�@��ʓI�ɑf����ł͌����ǂ͋N����Ȃ��Ƃ���Ă������A�J��Ԃ��f����ł������ǂ͐����邽�߁A�[���[�x�ŋ��˂�������ꍇ�́A���ʋx�����Ԃ𑽂����悤�ɐS�|����B

�@�߂̏Ǐ�͒ɂ݂��a���ŁA�]�̏Ǐ�́A�m�o��Q�A�^����Q�A�����_�o��Q�Ȃǂ�����B

���X�N�[�o�_�C�r���O�łͥ���{���x�̒��f���������Ɍ��t����̂̒��ɗn�����݁A���㑬�x�i�������x�j�����������炪�C�A�����Ă��܂��A�C�A���������f���̓��Ɏc�邱�ƂŌ����ǂ��N����B���f�͐����[�x���[���قǗn�����݂₷���A�������Ԃ������قǗn�����ޗʂ������Ȃ�B

�G�j�x�ߖc���nj�Q

�@�x�̋C���O���i�������C���j�́A2���I�ɓ����K�X�ǐ��ǂ������N�������Ƃ�����A�����̕a�Ԃ𑍂��Ĕx�ߖc���nj�Q�Ƃ����B�X�N�[�o�ł͕��㒆�Ɍċz���~�߂邱�Ƃ��v���ł���A�f����ł͕��㒆�̊P�����݂�A�����������i�o���T���o�j�A�ߏ�ȃp�b�L���O�i�J���p�j���A���o�����̏オ��s�ׂƕ��㒆�̌����㏸�ɂ��댯�x�������B�b����x�C��Ɛf�f���ꂽ�l��A���C����(����)�̍Œ��ɂ́A�x�̑g�D���キ�Ȃ��Ă��邱�Ƃ��l������̂ŁA�����Ė��������Ă͂����Ȃ��B

�������K�X�ǐ���

�@�x�̋C���O����ɔ�������ꍇ�������B�ʏ�̎��R�C����O�����C���ł́A�x�̋�C�����Ǔ��ɓ��邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ����A�x�̋C���O���ł͔x����R�ꂽ��C���c�����čs����������A���ǂɐi�����A�]�܂ʼn^��ċl�܂��Ă��܂��ꍇ������B��ȏǏ�͔]�̒����_�o�Ǐ�ŁA�ӎ���Q�E�^���_�o��Q�i�Ж�Ⴡj�E���͏�Q�A�����Q�A����A�����_�o��Q�A�m�o��Q�Ȃǂ������B�d�ǂȂ��̂́A���㒆�܂��͐����I������ɋN����A�������C���ɓ����K�X�ǐ������������30���ȏオ���S����B

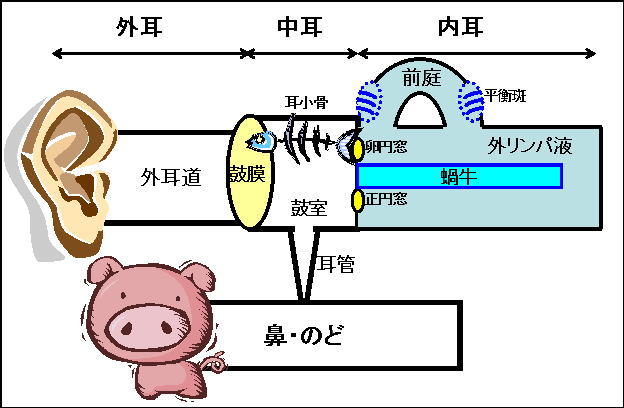

�������ɔ���῝���ɂ���

|

|

|

|

���摜�̓N���b�N����Ɗg�債�܂��B |

|

|

|

|

|

|

|

|

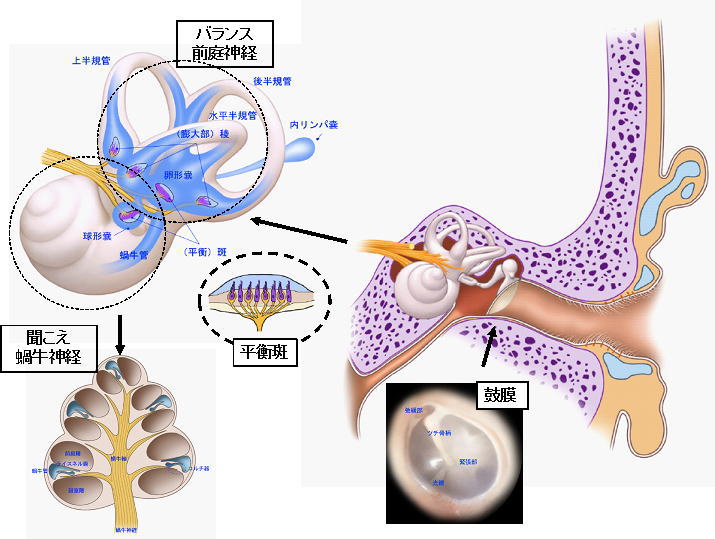

���i�̐U���j��

�@�O�����@���@�ۖ��@���@�������i�����j���@���~������O�����p�t�ɓ`���B

�@���~���ɐU�����`���ۂɕ������̐_�o�i嗋��j�����m���A�]�֓`����B

�@�����܂ł͋�ԁA�����͉t�́B

�o�����X��

�@�����̐F�ɓh��Ԃ��������ɂ̓����p�t������B

�@�̂̓������A�O���K�Ǔ��̊O�����p�t�̗���𗑌`�X�Ƌ��`�X�Ȃǂ̕��t�������m����B

���͏�Q�́A

���̓`���o�H�ɏ�Q������ΐ�����B

�@�`����F�O���A�����̏�Q�B�����̐��͕�������B

�@�E�E�E ���C�A�ۖ����E�A�������Ȃ�

������F�����̏�Q�B�����̐����������Ȃ��B

�@�E�E�E �V�l����A��������A�˔�����A�E�C���X��Ȃ�

�߂܂��i��]���E�������j��

�@�O�����p�t�ُ̈�ȓ�����O�����p�t�̏z��Q�Ő�����B

�@�E�E�E ���j�G�[���a�A�ǐ����쐫�߂܂��A�O�����pᑂȂ�

�@�����_�o��Q��]��Q�ɂ��߂܂��́A�t���t���i���E�������j����

�����ɔ����߂܂��A�

�ۖ����E�F���s���╂�㎞�Ɍێ����̈��̕ω��ɔ����ۖ��̔j���T��B�ێ��ɊC�����������������₦�邱�ƂŊO�����p�t�ɑΗ��������A�␅�h���������Ȃ�߂܂��͏�������B�ۖ��ɑ傫�Ȍ����ł���Γ`�����������B

�}���������F�����Ȏ������╂�����i���o�[�X�u���b�N�j�Œ����ɉ��ǂ������邱�Ƃ����莨�̒ɂ݂��B���ׂ�@��������Ƃ��ɁA�����Ȏ�������@���݂Œ������ɕ@�`���������Ă��N���蓾��B�ێ����̒����t��������Γ`��������o����B

�O�����pᑁF���s���╂�㎞�Ɍێ����̈��̋}���ȕω��ŗ��~����~���̔j���A�j�邱�ƂŐ�����B�߂܂��͈�ߐ��ł͂Ȃ��A�o�����ɂ͈��Âɂ��Ă��Ă��O�����p�t�̗��o�������̂Ō������߂܂��Ɠf���C��������B�g�ɗh���邱�Ƃ����ł��Ǐ�͋����Ȃ�B�ۖ����E�̂߂܂��Ƃ͋������������Ԃ���������ɕ�������܂�Ȃ��̂ŃG�L�W�b�g������ɂȂ�\���������B

���̂߂܂���

���j�G�[���a�F�ЊO�����p�t�̏z�i�r�t�j��Q�ŁA��]���̂߂܂��Ɗ����̎���⎨���l���������B�ቹ���̒��͒ቺ���B

�ǐ����쐫���ʂ߂܂��F���Ŏ���������A�̓����ɑO��_�o�ɐG��邱�Ƃł߂܂���������B�T�b�J�[�́Z�Z�I�肪�Ȃ������ƂŗL���ɁA�����ɑ����A�J���V�E���ቺ���v���̂P�B

�O��_�o���F�E�C���X���O��_�o�݂̂Ɋ������A�̈ʂɊW�Ȃ��������߂܂��B���ׂ̌�ɐ����邱�Ƃ������B

�˔�����F�E�C���X������̏z��Q�Ő����A���x�̓��������B�d�ǂł͂߂܂����������邱�Ƃ�����B

�y�~�����u�z�@�`��ɗ�ÂŐv���ȑΉ���S�|����`

�u�~�����u�Ȃ�ďo����킯�Ȃ��B�v�u����Ȃ̂���C�͂��炳�疳����B�v

����ł����\�ł��B�l�����ďo����������Ȃ��ł���B

�ł��A���T�C�g�̑��̃y�[�W��ǂމɂ�����̂Ȃ�A��x�ł����̂ōŌ�܂Ŗڂ�ʂ��ĉ������B

���Ȃ�������Ŏ��Ԃɒ��ʂ������A�����Ė{���ɏ��������N�����������A���`����g���������Ŗ����~����Ƃ͌���܂���B�Ⴆ�ΓM�҂��C��������グ�A�~�}�Ԃ��ĂƂ��āA�����Ō���ɒ����Ǝv���܂����H�~�}�Ԃ̓����́A�S�����ςłU���ȏォ����ƌ����Ă��܂��B���ꂪ�C�����œ����ׂ��A����g��ł���P�O���ȏォ����ƍl����̂��Ó��ł��傤�B���̊ԁA���������Ɏ�����܂˂��Ă��邾���ł͏����閽��������܂���B

�~�����u��m�邱�Ƃ́A���E���Ȃ��ȑO�̖��ł��B�s���Ɉڂ��邩�ǂ����͂��̎��̒i�K�ł��B

�����܂ŏ����Ă��b�������ēǂނ̂��ʓ|���Ƃ����l�́A���̂ɑ��������ꍇ�ɂ͈ꍏ�������A�o���邾�������̋~����v�����ĉ������B

�y�~������ۂ̒��ӎ����z

������S�@�i���{�ԏ\���Ёj�ɂ��A��ʓI�ɋ~�����s����ŕK�v�Ƃ����j�͂́A

�@���N���[���@�@�@�T�O�O���ȏ�

�@�����j���@�@�@�@�T�O�O���ȏ�

�@�����s�@�@�@�@�@�@�Q�T���ȏ�

�@�������j���@�@�@�@�T���ȏ�

�Ƃ���Ă���B�����܂Ń}�j���A����̐����ł��邽�߁A����ɌŎ�����̂̓i���Z���X�ł��邪�A�E�F�b�g�X�[�c�𒅗p���A�t�B���A�}�X�N�A�V���m�[�P�������Ă���A�قƂ�ǂ̃X�s�A�t�B�b�V���[�}���͂��̊�����͂��ł���B�������A�ɓx�̔�J�Ȃǂɂ��̒����D��Ȃ�������A�ɒ[�ɊC���������ꍇ�Ȃǂ͎����̗͗ʂ�ق���ׂ��ł��邱�Ƃ͌����܂ł������B�~���Ɍ��������`����g�������K�v�ł��邪�A�~���҂ɂ��ЊQ��h�����߁A�����Ȃ�ꍇ�ɂ����Ă���������ɂ߂��ÂȔ��f�͂����߂���B

|

�@ |

�p�j�b�N�ɂȂ炸�A�Ō�܂ŗ��������čs������B�m�l�̕ϖe�����p��A�z������l�����ĕ��Â�ۂ͓̂͂�����A�Q�Ă������̏o���邱�Ƃ����s���邱�ƁB |

|

|

|

|

�A |

�����ƓM�҂̃E�F�C�g�A���̑��~��������ɂ������ĕs�v�ƂȂ鑕���i�͂����ɕ������邱�ƁB�M�҂𗤂܂ň����グ��̂������ȏd�J���ƂȂ�B�P���P�b�𑈂����ԁB�����Ȃ镨�����ɂ͑ウ���Ȃ��B |

|

|

|

|

�B |

�K�������̈��S���m�ۂ�����ōs�����邱�ƁB�����ɂƂ��ă��X�N�����ɍ��� or �o�������Ȃ����Ƃ𑱂��邭�炢�Ȃ�A�ꍏ�������~����v������B |

|

|

|

|

�C |

�C�œM��ċ~�������ꂽ�҂́A�h����̏�ԂɊւ�炸���}�Ɉ�Ë@�ւ֎�f���邱�ƁB�~������A�ӎ����߂��������Ԍ�ɔx����x����ǂ��A�ċz��Ԃ���������ꍇ������B |

�@�j�M�҂��u���b�N�A�E�g����̏ꍇ

�@�u���b�N�A�E�g�Ƃ́A�]����@�I�ȏł���Ɣ��f���Ď����I�ɋ@�\�i�_�f����j��}���Ă����Ԃł��邽�߁A�O������̋����h���i�吺�ŋ���A�����h��������A�@������j��^���邱�Ƃ͂������ċt���ʂƂȂ�B�f�����C�ʂւƈ����グ����́A�ӎ��𑣂����߂Ɍy���g�̂�h��������A���|�����s���Ȃ���D�����ڂ���B�i�y���ӎ������̏ꍇ�́A���ꂾ���ʼnł���B�j�ӎ��������ꍇ�͐㍪������h�����߁A�V���m�[�P�����O���A���{�����コ���ċC���̊m�ۂ��s���A��҂B�C�����ǂ���}�X�N�͊O���ėǂ����A�g����Ɋ|����悤�ȏł͋C���ւ̊C���̐N����h���Ӗ��ŁA�}�X�N�͑��������܂܂ɂ��Ă����B

�A�j����ł������������ꍇ

�A�j�u���b�N�A�E�g���玞�Ԃ��o�߂��Ĕ��������ꍇ

�A�j���̑����炩�̌����œM��Ĉӎ��������ꍇ

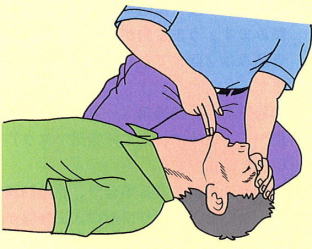

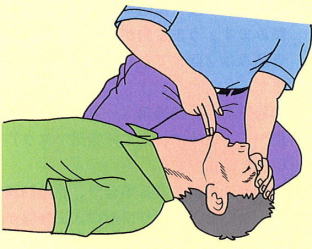

�@�C�ʂɂĖ����ƌċz�̗L�����m�F����B�P�O�b�Ԋώ@���Ă��ċz�y�і����������Ȃ��i�悭����Ȃ��j�ꍇ�́A�����͖������̂Ƃ��čs������B�����ɂ��M�҂ɏ����ł��^�킵���ُ킪����ꂽ�ꍇ�́A���͂̒ނ�l���ɑ吺�ňُ��m�点�邱�ƁB���}�ɋ~����v�����邱�Ƃ͔��ɏd�v�ł���B

���ċz��~�i�ċz�͂��Ă��Ȃ����A�����͂���ꍇ�j

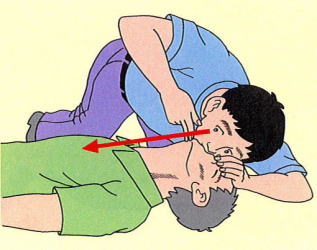

�@�ċz�����Ă��Ȃ��ꍇ�͋C���m�ۂ̏�Ԃŕ@��E�݁A�l�H�ċz�i���Ό��l�H�ċz�j���s���B�l�H�ċz�͂������ƂT�𐁂����݁A���̌�͂P�O�`�P�Q��^���̃y�[�X�ōs���B���̏�łP���Ԃ̐l�H�ċz���s���Ă��M�҂̌ċz�����Ȃ��ꍇ�́A�l�H�ċz���s���Ȃ��痤�n��ڎw���B���n�܂ł������ꍇ�́A�ēx�P���Ԃ̐l�H�ċz���s���A���₩�ɗ��n�ւƈړ�����B

|

|

���}�͐��ʂł̋C���m�ہA���}�͓M�҂̔������@�̗l�q�B�i�h�q�� ���q��HP�����p�j

������ɂ�����C���m�ہE�l�H�ċz�͋Z�p�ƌo����v���邽�߁A�n�߂����肭�����Ȃ��ꍇ�͖��킸���}�ɗ���ڎw�����ƁB���}�̔������@�͂����܂ň��ɉ߂��Ȃ��B���̎����M�҂̏�A�~���҂̋Z�p�ɉ����čőP�̍���Ƃ����ƁB�C�����m�ۂ���Ă���A�M�҂̊�ʂ����ʂ���o�Ă���A�ǂ�ȉ^�ѕ��ł��ǂ��B

���m�F�̍���Ǝ��Ԃ̃��X���Ȃ����߁A�M�҂ɑ��čŏ����l�H�ċz���s������Ɏ����ċz�̗L�����m���߂�K�v�͂Ȃ��B |

���S�x��~�i�������������Ȃ��ꍇ�j

�@���ʂł̐S���}�b�T�[�W�i�ȉ��E���������j�͗L���łȂ����߁A���₩�ɗ��n��ڎw���A�S�z�h���@���s���B

�B�j���n�ɏオ������

���ċz��~�i����Ȍċz���o���Ă��Ȃ��ꍇ�j

�@�M�҂��痣�ꂸ�A�����P�O�`�P�Q��̃y�[�X�Ől�H�ċz�𑱂���B

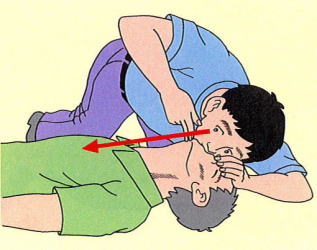

|

|

|

|

|

|

| ����ɂ�����C���m�� |

|

���s���c��ނ̂��m�F����B |

���S��~�i�ċz�E�������m�F�ł��Ȃ��ꍇ�j

�@�l�H�ċz���T��s������A���₩�ɋ����������s���B��肭�l�H�ċz���o���Ȃ������ꍇ��A�M�҂̌��o���̉����i�o�����j�̂��ߐl�H�ċz���S�O����ꍇ�͂�����ȗ����A�����ɋ����������s���S�g�Ɍ��t�𑗂�B

�y���������̕��@�z

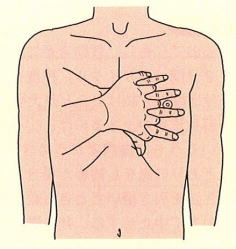

�E���������͋��̐^�i�����Ɠ��������Ԑ��̐^�j���A�d�˂�����Łu�����E�����E�₦�ԂȂ��v��������B

�E�I��L���Ď�̕t�����̕����ɑ̏d�������A�M�҂̋����S�`�Tcm���ނقNj�����������B

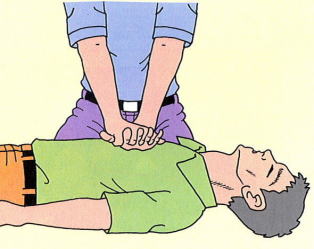

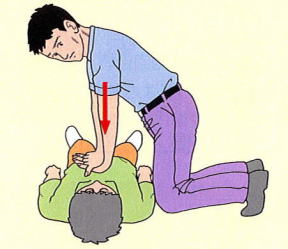

�E�P���ԂɂP�O�O��̑����e���|�łR�O��A�����Đ₦�ԂȂ��������A�����ƈ����̊ԁi�������ɂ߂�Ƃ��j�́A������������Ɩ߂�܂ŏ\���Ɉ�������������B

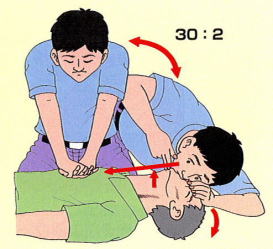

�E�����������R�O��s������ɁA�l�H�ċz���Q��s���B���̋��������Ɛl�H�ċz�̑g�ݍ��킹�i�R�O�F�Q�̃T�C�N���j���A�~�}���Ɉ����p���܂ő����邱�ƁB�~���҂���l�̏ꍇ�łP�P�X�ԓ��̒ʕ܂��̏ꍇ�ɂ́A�S�z�h���i�R�O�F�Q�̃T�C�N���j���T�T�C�N���i��Q���ԁj�s���Ă���ʕ�A�~���̗v�����s���B

���M���̌������S�����ɂ���ꍇ�ɂ�AED���L���ł��邽�߁AAED���߂��ɂ���ΐϋɓI�Ɋ��p����B�̕\�ʂɃp�b�h�i�d�Ɂj��ꍇ�́A�M�҂̋��̐������^�I���ȂǂŐ@������Ă���\�邱�ƁB

�y���������̒��ӎ����z

�E���������͈����̗͂��キ�A�����Ȃ��Ə\���Ȍ����͓����Ȃ��B

�E�l�H�ċz�̑O�ɂ͐[�ċz�������A�ʏ�̌ċz�ʂɂ���B��C�̐������݉߂��͌��t�̏z��W����B�P��̐������ݎ��Ԃ͂P�b�Ƃ���B

�E�S�z�h�����͍����Ɉݓ��e���̋t�����N����B�C���̕ǂ�x�ւ̋t����h�����߁A�������Ɍ����Č��o���̓��e�����O�ɏo���B

�E��̉��A�ᐅ�����͔]�̖h�q�{�\�i�����ێ��j�ɂ��h�������オ�邽�߁A�~���܂łɎ��Ԃ�v�����ꍇ�ł����߂��ɑh���𑱂���B

�@�S���E�ċz�������ꍇ�́A�̈ʂ����~����҂B�~���҂͍Ō�܂œM�҂��痣��Ȃ��悤�ɂ��邱�ƁB

�y�I���Ɂz

�@���̃R���e���c�̍쐻�Ɏ��|���鐔�T�ԑO�A���̗F�l���C�ŖS���Ȃ�܂����B�ނƂ͊C�ŏo��A�ł������A�����ɏ�k�����������钇�ƂȂ�܂����B���̓��̕ʂ�ہA�u�I���B�͂Ȃ��Ȃ��C�������������B���x�͎��̐Ȃňꏏ�Ɍ�炢�����ˁB���ꂶ��A�܂��B�v�ƏΊ�Řb�����̂��Ō�̉�b�ɂȂ�Ƃͥ���B

�@�ނ͎������܂��Ⴍ�A�����I�ł���Ȃ�������ɐT�d�Ȑ����������X�s�A�}���������ƕ����Ă��܂��B����Ȕނ̊C�ł̎��̂́A�傫�Ȕ߂��݂ƏՌ������Ɠ����Ɂu���������Ȃ���Α��v�v���Ǝv���Ă��������ɂƂ��āA���S�Ǘ��ɑ���l���������{�I�ȕ�������l�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��o�����ɂ��Ȃ�܂����B�����~�߂Đ����ɐg����߂�Ƃ����s�ׂ��s���ȏ�A�g���h�Ƃ������t�͏�ɉ�X�̂����T�ɂ���Ƃ������Ƃ��A���̎����߂ĒɊ��������܂����B

�@�C�ɐ���ȏ�A���S�Ȃ�ĉ����ɂ������B

�@�É߂��������̍l�����A����x�������Ȃ��Ă͂����Ȃ��B

�@�����ĉ����A������x�Ƃ���Ȕ߂����o�����͋N�����ė~�����Ȃ��B

�@����Ȏv�����A���̃y�[�W����邫�������ƂȂ�܂����B�������Ō��J���Ă��邾���̃T�C�g�Ƃ͂����A�����Ȃ肵����Â̌���Ɍg��鎩�����A���S�Ǘ��ɂ��Ĉ�ؐG�ꂸ�Ɂu���˂��A�T�C�R�[��v��web�Ō�葱���Ă������Ƃɑ��āA���͏��Ȃ��炸�p���������C�����������Ă��܂��B���˂��͍ō��Ɋy�����Ƃ��������Ɠ������炢�A�`���Ȃ��Ă͂����Ȃ��������������Ƃ������Ƃ𥥥�B

�@�̐l�̖�����S����F��ƂƂ��ɁA���̃y�[�W���ϗ������S�ẴX�s�A�}�������ȏ�Ɉ��S�Ǘ��ɗ��ӂ��A���i�����̎���y����ł���������ȂƎv���܂��B

|